| ���@�ۑ��̏�ԂŊ�����������@ |

|

| �u�t�͂炵�����v�i�j�t���j�͊�����̊ܐ����͐���70�`100�� |

| �A�w��50�`70���ŎR�Ő�|���������}�t�������܂܁A�� |

| ����ԕ��u���Ă����A�t���琅�������������邱�ƂŁA���ԕ� |

| �̐�������

����������@�B |

| �@���ʂƂ��ā@�@�Q����Q�ۂ�h���B�@�A���炪�͂���ɂ����� |

| �邽�߁A�ނ̑����A���ꂪ�h�~�ł���B�B �d�ʂ��y���Ȃ�A�� |

| �Ɛ������シ��B�@�@�C�~���ł��������Ȃ��B�@�@�D���ނ̊� |

| �����Ԃ��Z�k�ł���B�@�E�ސF�A���悭�A�F�������������� |

| ��B�@�@�F�c����ނƂ����ꍇ�ɔ��肪���Ȃ��B |

| |

| �@���@���ތ㊣����������@ |

| ���ނ�����A�؍ނ�V�ςݣ������A�u�͂��|���v�����Ċ����� |

| ����B |

| �u�͂��|���v�Ƃ͔ނ����݂�X���^�ɗ��Ă������肵�čs��� |

| ��i��ɐj�t���j |

| |

| |

�@�ܐ��� �@�ܐ��� |

| �܂��ܐ����Ƃ́A

�؍ނɂǂ̂��炢�������܂܂�Ă��邩��䗦�ŕ\�������̂ŁA�؍ނł͊ܐ������Ⴂ�ƍނ� |

| �������Ă���A�����Ɛ����𑽂��܂�ł��邱�ƂɂȂ�B�ܐ���100%�́A�؍ގ��g�̏d�ʂƊ܂܂�Ă��鐅�̏d�ʂ� |

| ����ł��邱�Ƃ������B���ނ̒��ɂ́A�ܐ�����150�����z������̂�����A1�{�̖ł����ʂɂ���Ċܐ����͈ق� |

| ��B��ʂɁA�j�t���͕Ӎނ̂ق����S�ނ�荂���A�L�t���ł͐S�ނ̂ق����Ӎނ��������̂��������A��O������B |

| |

| �؍ނ̒��Ɋ܂܂�鐅���͢��������@�Ɓ@����R����ɑ�ʂ���A�������͍זE�Ǔ��ɁA���R���͍זE���o�Ɋ܂܂� |

| �Ă���B���R���������Ȃ�A�������݂̂ɂȂ������̊ܐ�����30���O��ł���A���̏�Ԃ�@�ۖO�a�_��Ƃ����B�؍� |

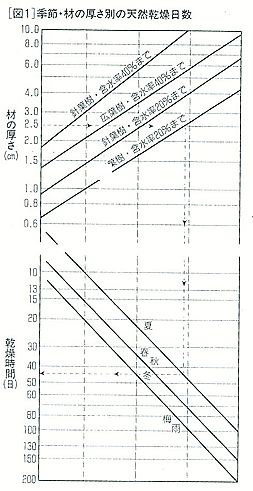

�̎��k�A�ό`�͊ܐ�����30��������邠���肩�珙�X�Ɏn�܂�܂��B |

| �@�ۖO�a�_�ȉ��Ɋ���������ꍇ�A�����������������邽�߂ɂ͎��R�����̏ꍇ�͎��Ԃ�������A�܂��l������ |

| �̏ꍇ�͑����̔M�G�l���M�[��K�v�ƂȂ�܂��B�ܐ����͂��鉷�x�Ǝ��x�������ŕ��t���A�ω����Ȃ��Ȃ�B |

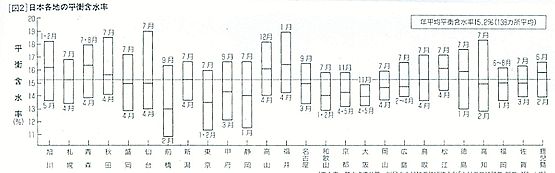

| ���̂Ƃ��̊ܐ����𢕽�t�ܐ�����Ƃ����B��ʂɖ؍ނ̊�����̊ܐ����́A���̐��i���g����ꏊ�̕��t�ܐ��� |

| �ɍ��킹����B |

| �Ƃ������Ƃ͓K���Ǝv����ܐ����܂ł��������������ނ̊ܐ����͌����Ĉ���ۂ킯�ł͂Ȃ��B |

| �܂�A15���܂Ŋ��������Ă��A���t�ܐ����͒n��ɂ��قȂ邪�A���Ƃ��ΉĂ�18���A�~��13���̂悤�� |

| �ϓ�����̂ŁA�����̋����A�\��͕K���\����B�i�Q�l�u���O) |

|

| ���{�e�n�̕��t�ܐ��� |

�Q�l�����G���z�m�� |